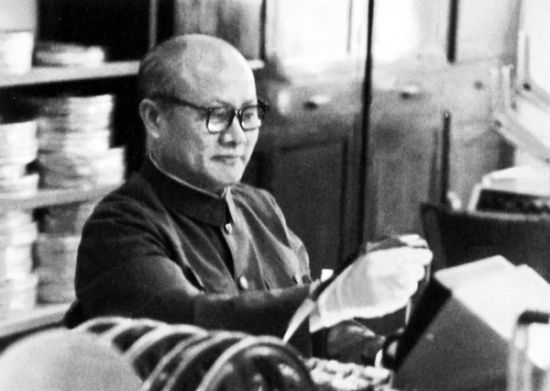

傅正义近影 张悦/摄

傅正义近影 张悦/摄 傅正义 从影60余年,剪辑影片约200余部,有《八千里路云和月》《武训传》《一江春水向东流》《万家灯火》《乌鸦与麻雀》《小兵张嘎》《青春之歌》《知音》等;剪辑电视剧400(部)集,有《红楼梦》《三国演义》《四世同堂》等。

剪辑人生写春秋

——访第28届金鸡奖终身成就奖获得者、著名影视剪辑师傅正义

2005年12月28日纪念中国电影诞生100周年大会庄严隆重,盛况空前。傅正义以资深电影技术专家代表的身份应邀出席大会,并被安排到第一排,与胡锦涛总书记、温家宝总理亲切握手,这令他倍感亲切、难以忘怀。他曾写道:以这一高潮的顶点为剪辑点,一剪下去,将剪辑人生的“正片”剪定,主体部分即告完成,至于如何组接上我的新的晚年生活篇章,那就是将来的事了。

2011年10月22日,86岁的傅正义站在第28届中国电影金鸡奖的领奖台上,接受中国文联党组书记、副主席赵实亲切颁发的终身成就奖的奖杯,全场起立鼓掌,场面甚为感人。事后,当记者在傅正义的家中与老人聊起获奖时的心情时,傅老悠然一笑:奖励我这个奖可能因为我太老了吧。其实,傅正义是金鸡奖终身成就奖获得者中唯一一位在幕后的电影技术工作者,这在各项电影节的颁奖中也很少见。或许正是因为傅老的剪辑生涯,从一个独特而直接的角度,反映了中国影视剪辑史的真实面貌,这条脉络清晰而贯通;或许正是因为傅老的剪辑生涯,从一个侧面生动地展示出中国影视发展史的辉煌历程,这个侧面让我们不禁回想起那些美好的影片与美好的人。

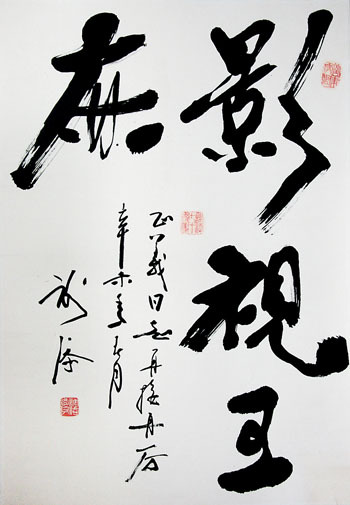

老友谢添曾送傅正义一幅字“影视王麻”,这幽默而准确地道出了傅老的一生。86年的悠悠人生剪辑出多少片段?从剪辑中又提炼出多少人生真谛。傅老的“正片”虽已剪定,但他的人生剪辑还在继续……剪辑出几个记忆的片段,傅老的话匣子打开了。

片段一 电影梦之始

少年时代在重庆。1925年傅正义出生在湖北省黄冈县方高坪乡(当时称为金鸡乡),傅正义与电影的缘分由此而生。战时的难童生涯,漂泊流离。1940年春,根据报纸上的广告,傅正义到重庆报考了中国电影制片厂练习生。当时录取的40个人中,只有13人来报到,而真正留下来坚持在电影这一行工作的,只有傅正义与另一位叫刘斌的人。1945年,傅正义正式进入“中制”,那时他15岁。“中制”因属军委会领导,所有人员都按军人待遇,穿军装,授军衔,拿军饷。也给他发了一套军服,每月8元钱津贴,管吃管住。傅正义印象最深的一件事是给阳翰笙送信。直到解放后阳翰笙碰到傅正义还提起这件事,说那时你娃儿那身“老虎皮”(军装制服)披在身上,硬是帮了我的忙啰。是恩师邬廷芳、钱筱璋、司徒慧敏给傅正义以剪辑的启蒙教育,并带领他走进电影剪辑的大门和追求革命进步的人生大道。

青年时代在上海。傅正义结识了众多电影导演蔡楚生、史东山、孙瑜、沈浮、陈鲤亭、郑君里……1946年聚集青年进步电影人的昆仑影业成立,经过一番筹备,由史东山编导、王为一做副导演的《八千里路云和月》与蔡楚生、郑君里编导的《一江春水向东流》相继投入拍摄。战后进步电影运动冲破国民党反动当局的重重阻挠,从此揭开帷幕。傅正义说以阳翰笙为首的编导委员会在电影创作中起着主导作用,编导委员会一方面精密筹划、认真推敲、反复修改以促成优秀电影剧本的问世;一方面在摄制过程中提倡严肃认真的制片作风,不准马虎从事,杜绝粗制滥造。当时上海滩电影界粗制滥造成风,不少制片公司一两个月就完成一部影片上市,而昆仑公司则要半年甚至一年才完成。也正是从《一江春水向东流》开始,傅正义开始“妙剪生花”,随后《三毛流浪记》《武训传》等佳作频出。

上世纪60年代在北影厂剪片

上世纪60年代在北影厂剪片 片段二 妙剪生花时

中年时期在北京。1953年,傅正义奉调从上海到达长春,开始了两年多的长影工作时期。在长影傅正义大力推进剪辑技术改革。长影在1946年经中共中央东北局批准,以抗战胜利后接管的伪满洲樱花株式会社改建的“东影”为基础,接纳了延安电影团、西北电影工学队等大批解放区来的文艺干部和从上海、北平、香港等地来的电影艺术、技术专家。傅正义正是沿途北上的技术专家之一,对长影成立之初的技术部门建设立下汗马功劳。两年后,他调入北京电影制片厂。60多年从事影视剪辑工作,有50年是在北影厂度过。

上世纪五六十年代在傅正义眼中是一段“黄金岁月”,傅正义说那时的北影厂风气正、技艺强、成绩大。那时的傅正义已开始带“徒弟”,开始搞技术革新,制作新式剪接台、改进储片柜、添置剪辑设备。北影对于技术工作的重视,让傅正义至今想来都深有感慨:在影片筹备阶段,资深的剪辑师往往被邀请参加分镜头创作,使剪辑通过分镜头对全局和局部有一个总体认识,对导演的总体构思有一个明确了解,这对设计、把握、实施影片剪辑方案十分重要;在摄制阶段,剪辑大都参与,出外景加实拍,较之于长影和上影,北影在这方面是做得最好的,有制度作保证;在后期制作阶段,剪辑师在一定程度上挑起大梁,与导演一道,会同摄影、录音、美工师,共同完成影片的制作任务。“我庆幸30岁之后能到北影工作,心情愉快,干劲十足,颇有成就感!”傅正义这样说。在这期间他参与了《小兵张嘎》《青春之歌》《野猪林》等经典影片,与崔嵬、水华、成荫、谢铁骊、陈怀皑等北影大导演有过密切合作。

“文革”后,电影又迎来一个春天。《伤逝》是北影1981年拍摄上映的影片,同时还有一部影片《知音》也觅得不少观众“知音”。傅正义因这两部影片的出色剪辑获得1982年第二届金鸡奖最佳剪辑奖(第一届剪辑奖空缺),系国内获此殊荣的第一人。傅正义与“第二代”、“第三代”电影导演密切合作完成了中国电影史上的诸多经典影片,参与剪辑的影片约200余部。

片段三 步步有新天

上世纪80年代中期,傅老从北影厂退休,那时正是电视剧及各类电视片的创作蓬勃兴起之时,因缘际会,剪辑技术迅速扩展到电视片的创作领域,电视剪辑成为剪辑艺术大有作为的新天地。从1984年起,傅正义从60岁起步涉足电视片剪辑,直到2002年,77岁高龄的他依然在剪片。

尤为值得一提的是傅正义参与剪辑的电视剧《红楼梦》在1986年全国陆续播出后,引发的万人空巷争看《红楼梦》的现象,“红学热”弥漫全国。由此引发如何阅读、理解《红楼梦》原著,如何改编、拍摄《红楼梦》的大讨论。同年,《红楼梦》获得第七届飞天奖一等奖,而傅正义因此荣获飞天奖之优秀剪辑奖。这样,在国内影视界创作人员中,傅正义成为先后获得金鸡奖和飞天奖的第一人。在傅正义看来,这不仅是对他个人创作成绩的褒奖,更是对所有影视剪辑工作者劳动成果的赞扬。由此傅正义想到了如何推动中国电影剪辑事业的发展问题。

通常电影在艺术上只强调编、导、演,技术上则只重视摄、美、录,其他业务部门都被看成是纯技术性的辅助部门,剪辑亦是其中之一。傅正义希望能够推动剪辑学会的成立,来组织团结联络业内人士,在总体上提高剪辑人员的业务水平。正是在傅老的热心推动下,中国剪辑学会成立,这不但是中国影视剪辑界的一件大事,在傅老看来也是他个人剪辑生涯中的大事。2000年,剪辑在电影片头字幕上的位置,从服、化、道之后,提前到编、导、演、摄、美、录之后,与剪辑学会的“正名”努力密切相关。与此同时,傅正义还奔走呼吁,剪辑人员应像摄影、录音人员一样进行正规化培养,1987年终于促成北京电影学院开设剪辑大专班。与此同时他还带出了一批正活跃在当今影视剧剪辑台上的剪辑师,出版了《实用影视剪辑技巧》《电影电视剪辑学》《影视剪辑编辑艺术》3部剪辑专业的教科书。如今他的两个儿子都在从事影视行业,一位更成为著名剪辑师。

傅老回忆他的一生,曾自赋诗一首:

坎坷少年食不周,

艺从影剪岁月稠。

创建学会探新意,

金鸡飞天皆占优。

力促高校设专业,

亲育桃李遍神州。

立论著述凡三卷,

剪辑人生写春秋。

谢添称傅正义“影视王麻”

谢添称傅正义“影视王麻” 像傅老师那样敬业

郑洞天(著名导演、北京电影学院教授)

我这个年纪的人,包括我以上的老辈,好像都崇尚“从一而终”。无论工种、单位、事业、感情,一旦选择,最好一生不改。作为对立面,毛选《纪念白求恩》里有一个词,叫“见异思迁”,当年兴批评与自我批评时,我们时不时就拿它来检讨。直到前些年,联合国来北京招聘雇员,报名条件之一是“有三个以上岗位的职场经历”,用老百姓的话就是,上了班以后有没有跳过三次槽?记得听说这事,我等一伙哑然失笑,觉得世道真是改了。

傅正义老师是一位“从一而终”的典型。有幸结识他很多年,他不到15岁进电影圈,学的就是剪辑,一做再没停过,经他手剪过的影片开出一张单子来,听着都让你深吸一口气,头一部就是《一江春水向东流》,然后是《三毛流浪记》《武训传》《虎穴追踪》《小兵张嘎》等等。60多年剪下来,做到了这个行当的顶尖,得了“天下第一剪”的美号,还顺理成章地当了电影剪辑学会首任会长,这番历程,如今在电影业那么多行里也几乎是孤例。我想现在的人们,即便对一辈子就干了一件事不以为然,对这个结果还是会很艳羡。而以我这些年认识傅老师,深知他的“从一而终”,不是嫁鸡随鸡嫁狗随狗式的被动人生,也不仅仅是常说的干一行爱一行,而是专业跟人融在了一起,成为安身立命休戚与共除了它就没有别的那样一种境界,在我们周围,可以称为敬业的同行不少,但要敬到像他那样的地步谈何容易。

20多年来,我看傅老师剪片子、带徒弟、办培训班、撰写教材,请他到导演系讲学,跟他一起参加评奖或者电影界的各种活动,他那乡音未改的大嗓门人所共知,加上任何事情只要参与就非搞个明白,于是有他在的场合,总是很能显出某种特有的专业气氛。本学会的活动自不待说,那些平日在摄制组里甘居幕后悄无声息的剪辑师们,打开了话匣子一样声色俱闹,热气腾腾;各种行当聚会的时候,傅老师也是三句话不离本行。给我印象最深的一次,是上世纪90年代中期计算机剪辑刚刚引进中国,我正好做一部电视连续剧的后期,接触了AVID系统的非线编技术,呼吸了一点数字时代给电影带来的新气息。这套设备在当年的广播电视设备展览会亮相后,由引进的那家公司提议,我们电影导演协会出面,假座建国饭店举办了一次非线性编辑技术的推介讲座。那天,闻讯而来的傅老师到得很早,坐在前排。公司的技术专家介绍以后,我自己也讲了讲体验这种新的剪辑工艺的感受,其中说到,过去剪胶片是导演拿意见、剪辑师管操作,现在在电脑上剪接,导演拿着鼠标自己就把片子剪了,没准以后这两个行当就一个人干了。这说法本是说来兴起,没怎么过脑子,散场以后,我帮着收完摊,好一会儿才走出来,没想到傅老师一直等在门口。他把我叫住,很认真地问道,你刚才的意思是不是说,剪辑这个行当以后就没了?我心想坏了,太岁头上动了土,连连解释是顺口一说,但他却一脸严肃,说,你是导演协会秘书长,这么大的事,玩笑可开不得!从那以后,傅老师一直非常关注非线编技术的发展,并提出了现代工艺与传统艺术技巧相结合的观点,他的观点是,工具越便捷,传统的剪辑规律越有可能全面起作用。10多年来,电影的实际发展也证明了,数字技术的应用并没有带来原有技艺的消亡,在视听语言叙事这一根本方式没有改变的前提下,剪辑专业恰恰因为叙事手法的多样性发展而更加凸显出它的重要性。

中国电影的剪辑艺术,经过几代剪辑师,包括许多导演的辛劳,形成了自己的一些特色,但也毋庸讳言地说,我们的作品在剪辑上跟高水准的世界电影差距还十分明显,除了进一步改善我们的硬件条件外,还需要全体业内同仁的艰苦努力,特别是新一代剪辑专门人才的脱颖而出。1987年,电影学院导演系在傅老师的倡议和剪辑学会的合作下,办了第一届有正式学历的两年制剪辑干部大专班(该班学员如今几乎都是各地影视界剪辑大腕),由于种种原因,这个班没能继续,从此这事成了傅老师的一块心病,每次碰见我就会提起,还多次主动到学院商议。正是在他的催促和剪辑界许多老师的关心下,相隔10年后,我们又陆续举办了不同学制的剪辑班,直到2005年,终于招收了第一届剪辑专业四年制本科的20名学生,总算填补了中国电影教育中这块令人遗憾的空白。记得招生简章公示时,我们原想有些一心想当导演的孩子可能不会来报剪辑,考生数量会比往年下降,事实却是3天下来,报名直逼1000人,达到导演系从七八届以来的最高纪录。特别值得一说的是,其中并不多是女孩,许多男孩来考剪辑都是有备而来,理直气壮。而此时我们可以告慰的傅老师,已是年过八旬的高龄了。

一个人能为自己钟爱的专业奋斗一辈子,是一种无法替代的幸福,愿我们都能像傅老师那样敬业,也像他那样幸福。